四代目又右衛門の頭の中を書いたブログ

MATAEMON'S THINKING BLOG

MATAEMON'S THINKING BLOG

今日はバレンタインデー。私たちの花き園芸業界ではフラワーバレンタイン。多くの国々では大切な人に花を贈る日であるが、日本ではまだまだ独自展開のチョコレートを渡すバレンタインが主流と言えるような。ただそのようなチョコを渡すバレンタインも、今年は陰りがあるように感じたのは、単純に私が歳をとったせいか・・・・・。あまりの繁忙に周りが見えていなかったのかとも思えるバタバタの一週間であった。

四代目も年齢を重ねたにも関わらず、若い時以上とも思えるほど相変わらず出張を繰り返すなど、少しだけ身体に無理をさせたかもなので、大雪の中、定期健診へと行ってきた。自分としては体重が少し減ったのと、相変わらずの忘れものが多いぐらいで、他には気になるところはないが、万が一のことがあって周りに迷惑をかけてはいけないので、念のために行ってきました。結果は一か月後ぐらいかな今回は体重減少による好結果が出るのが楽しみである。

さて前途のように今週は検診に始まり、社内の大事なミーティング、海外からの来客。週中には社外企業との需要な打ち合わせがいくつか連続し、体力より錆びかけた知力を使うことになった。

週の後半には長くお付き合いいただいている安代リンドウの部長、副部長にお越しいただけ、今後についての貴重な意見交換をさせていただくことができた。安代リンドウ生産者の皆様とは、もう数十年間になるかと思うが通常の取引以外に講演依頼や展示会出展、産地フェア、加工花プロジェクト、研修旅行など今までいろんな取り組みをしてきたご縁もあり、かなり深くお付き合いいただいている産地である。そのこともあって打ち合わせをしていても、まるで同窓会で集まったメンバーのような会話になってしまうこともある。

ただ今回のミーティング内容については口外できないが、双方にとってとても重要な意義深い取り組みであるは確かなので周囲の力をかり、早速取り掛かりたく思っている。

週末にはグループの社内会議に加え、昨年から続いている懸案事項のミーティング。中々ヘビーであったが、ビジネスをする上で、自らの甘さを、身をもって感じることになった。ただこれも経験、大切な学びをいただけたと捉えて、今後に活かしていければと思う。支えてくれる周りの全てに感謝である。

このような感じで、今週は植物活動家 金岡又右衛門ではなく、経営者 金岡信康としての活動に終始したといえる一週間であった。しばらくこのような感じが続くかな~~。誰にも相談できないプロジェクトもあり、気持ち的に浮き沈みが出てしまう週となったが、ここが正念場、いやまだまだ始まったばかりかなとも思える。

そんな思いをしながら深夜パソコンに向かっていると、バレンタインにいただいた大切なチョコが目に入る。静かに封を開け、口にすると、程よい甘味が拡がり、脳は活性化、心も満たしてくれた。本当にありがたく感じた。花き業界にいながらチョコもいいな~~と思えたバレンタインとなった。さて来週はどんなサプライズが学ばせてくれて鍛えてくれるかが楽しみである。

3日の夜スペインから帰国し、汗を流したあと、荷物を整理。時差ボケで朝起きれるか少し不安はあったが、横になって3時間。翌朝きっちり目が覚めて、詰め替えたバッグをもって伊丹空港へと向かった。

羽田空港着後、そのまま東京駅近くにオフィスをかまえる企業へと向かう。歩いて15分。数日前までのタイやスペインの温かい土とは違う冷たいアスファルトの道を歩き続ける。そしてしばらくして、オフィスに到着。そこには、久し振りにお会いさせていただくことになった素晴らしい活動されているお二人の姿があった。お一方は何度か意見交換をさせていただきながら、お互いの活動に共感ができていたと感じている(私の一方的な思いかもしれないが・・・。)方との再会。もうお一方は、以前にお取引いただき、大変お世話になったことがある又右衛門と対照的な頭脳明晰な方でる。まさかこの場で素晴らしい方お二人同時にお会いすることができるとは思っていなかったため少々驚くことになった。

この場では誰とどのような話をしたかということはここで書くことができないが、プロセスに違いはあれど一次的にめざすところはよく似ていて共感できるところが多くあり、多くを学ばせていただくことができたともに、自らの考え方や活動の方向性が間違っていないことが再確認でき、とても有意義な時間となった。今後は互いの活動において補完し合える関係になれればと思い、長めのミーティングを終えて、再びアスファルトの地に足をおろした。でももうその足元は冷たく感じなかった。お昼前になって陽の当たったアスファルトが温まったからではない。明らかにときめくものがあったからであろうと感じながら、再び駅へと歩いた。

そして、マックでパソコンを開きながら次のミーティングの準備を行い、時間となったので東京駅近くの会場へと向かった。今回は、昨年からよくWebミーティングをさせていただいていた企業が開催する周年記念セミナー&情報交換会にお招きいただいての出席である。

どのようなセミナーであり、どのような会食であったかについては、決して伏せなければならないものではないが、セミナーの名前などで、おかしな誤解を招くことになってはいけないので、ここも伏せさせていただくが、午前のミーティングと違って、全く異業種の方であるが、部分的に十数年前から自身でも取り組みたかった事業であり、その分野で日本一の実績をもつ著名な企業であるので、多くの学びと確信を得ることができた貴重な時間であった。

会食では、相変わらず人見知りの又右衛門で、積極的に立ち回ることはできなかったが、サポートメンバーのホスピタリティに助けられ、現役でご活躍されている素晴らしい方々とのご縁をいただけるとてもありがたい時間となった。関係者の皆様に感謝である。

その後、電車を乗り継ぎ、明日の訪問地に近い立川へと移動。コンビニで夜食と朝食を買い込んで、時差ボケ解消のためにしっかりと睡眠をとるために日付が変わる前にベッドへと向かった。

翌朝、昨晩仕込んだヨーグルトに自宅から持参したハチミツを加え、ホテル備え付けのコーヒーで快適な食事をして出発。モノレールで待ち合わせ場所へと向かった。そしてしばらくして最寄り駅に到着。私は遅刻してはいけないと思い、結構早めに駅に到着したが、それよりも早く、待ち合わせ場所に社長自らお迎えにいただき、さらに寒い中、車外で私をお待ちいただいていた。そのご対応に頭が下がる思いと、この会社の素晴らしい姿勢に感銘を受けた。

そして遅くなった新年の挨拶を車内でさせていただき本社へ移動。そこには大変お世話になっている会長はじめ顧問、素晴らしい社員の皆様の素敵な表情があった。

この企業は、花き業界において右も左も見えない余りにも幼すぎる私を、海外にて学ばせていただいたり、社会活動の必要性を学べる機会をいただいたり、阪神大震災の時や、社内で勃発した会社の存続に関わるトラブルの際にも、いの一番に全社挙げて私の支援を表明し、私が再び起ちあがるための精神的支柱にもなっていただけた。今、私が四代目金岡又右衛門と胸を張って活動できるまでのきっかけと、育てていただいた恩師とも言える方々である。そのような方々とかなり久し振りにお話をさせていただくことができた。

話の内容は、現状の取り組みや情報交換、今後についてなど飾った外向きの話ではなく、自社内でも話せない本音での意見交換をさせていただくことができた。そこでは通常の対談では得ることができないとても温かく、心のこもったアドバイスと、私の今までの活動や今後の進め方に高く評価をいただけ、ここ最近様々なことで精神的に底を見そうになってから、何とか自身で立ち直り、頭を上げた私を強く支援いただけたように感じた。語弊はあるかもしれないが、創業家としての同族会社と上場企業など非同族企業との考え方の違いなども学べたように思う。他にも多くの事柄についても、自分勝手な自信であったものが確信に変わっていくのを感じることができた。

そして再び多くの皆様に素敵な表情でお見送りいただき、最寄り駅まで送っていただけた恩師の後ろ姿を見送りながら、このことを社内に持ち帰り、今まで支えてくれている仲間との今後に活かしていければとあらためて思いながら、改札口を登ることにした。

そしてこのまま空港に向かうと40分ほど空港で時間を余すな~~とモノレールの案内板を見た時に、「高幡不動駅」の文字が目に飛び込んできた。そう高幡不動はもうやく30年ぐらい前か、ある方のお勧めで護摩行のために何年かしばらく通わせていただき、支えになっていただけたお不動様である。そこで乗換案内アプリで検索すると駅をおりてから10分だけで戻ると参拝ができそうであったので、高幡不動駅まで足を延ばし、駆け足で参拝させていただき、当時の御礼と、今までの感謝をお伝えさせていいただけたことで、勝手ではあるが心が少し休まり、強い力を授かることができたように思えた。

参拝後約1時間半で羽田空港に到着。今日も駆け足での搭乗となり、機内でこの2日間のことを、夜景を観ながら思い返しながら、仕事としても個人の心身としても、とても意味ある時間であったと感じ入ることになった。

さ~~この2日間を活かして、しっかり現実と向き合い前に進んでいこう。革新に向けて・・・・・ 同志とともに・・・・・。

前日が活動初日で今日が最終日とは・・・・となるが今回の渡欧は今日のミーティングがメインである。

時差ぼけのせいか数時間の仮眠程度で目が覚めたので、そのまま作業をすることにした。ちょうど今日の打ち合わせは相手様の急な予定変更もあり、短時間でしっかり話し合わなければならないことが多いため、お互い話がそれたりしないためや、感情的にならないためにも、話し合う項目の優先順位と内容を決める台本をつくったり、追いつけていない社内資料のチェックをしたりなど、多少は眠いもののとてもありがたい時間となった。

出発意予定の時間にホテルを出発。また数百キロ離れた企業のところに訪問である。目的地に向かう途中、資料の読み返しなどで多少の車酔いしたので、途中のサービスアリアで大きく深呼吸し、濃い目のコーヒーを身体に流し込み、気合を入れて再出発。約束の場所には少し早めに到着することができた。

そしてしばらくして、パートナーが到着したので、握手を交わしてテーブルにつくことにした。

早速、台本に併せて、本日の終了時間の確認と、議題と進行について説明し、時間の許す限り話し合うことにした。今回はお互い売買以上に大事なミーティングであると認識しているために、横道にそれることなく進んでいく。

相手方は訪問前までのやり取りでは、頑ななところが多くあったが、まずは笑顔で握手し、ハグしてからテーブルにつき、目を合わせて話し合いについたことで、とても私たちを気遣い友好的な態度で臨んでくれた。さらにとても忙しい中、時間を割いてわざわざ訪問したことを高く評価したのか、今後は今まで以上に特別な対応をし対応したいと言っていただくことができ、簡易であるが契約書もまくことができた。

ただお互いが納得できるように、丁寧にじっくりと進めたため、全ての議題を終えるとこまではいかなかったが、まずは第一の優先事項はまとめることができたので、来た甲斐があるとても価値ある話し合いができたと言える。

今後は引き続きメールなどでやり取りし、お互いが主張ばかりするのではなく、課題解決するための折衷案を見出していくことを確認し合い、終了予定時間を超えてのミーティングを終了し、この地を後にした。

そして今回のスペイン訪問の目的地を全て訪問できたので、帰る途中で今日もまた昼夜兼用の様な食事をしてから、朝出発したホテルへと帰ることにした。ホテルに戻る途中では、今後の対応や次回訪問についての話し合いをし、数時間後にホテルに到着。現地スタッフに今回の訪問のお礼、特にここ数か月の間は多くのストレスをかけさせたことを謝罪し、再訪を約束しハグして見送ったところ、うっすら涙を浮かべているように感じた。

きっとここしばらく多くのプレッシャーがあったと思う。それは私を日本で待っている?待っていてくれるかもしれない?スタッフも同様であったと思う。私の能力が足らないためもあり、多くの負担をかけてしまったことを反省している。

彼女の車のテールランプが見えなくなるのを確認し、私は部屋に戻り、強風による砂ぼこりで治りかけていた目とのどの痛みの再発をケアして、机に向って日本やタイからの連絡などの対応を行い、帰国前の準備を行いスペイン最後の夜を一人で過ごすこととなった。

翌朝、ホテルの簡易朝食をいただいてから、いつものガタガタ道を使って、歩いてバレンシア空港へと向かい、無事にチェックインと出国手続きを終えて出発までの数10分を無料のラウンジで過ごし、搭乗時間を待つことにした。

ただ事前にJALからいただいていた情報では帰りの経由地であるパリ シャルルドゴール空港でのトランジットは、約1時間ということであったので、飛行機が遅れないことを願っていたが、そういう時にこそありがちな遅延発生。それも30分である。またもや又右衛門は大焦りで、一時はもう無理か?帰れないか?など最悪の事態も考えたが、出発は遅れたものの、上空で大きく挽回し、シャルルドゴールには15分ぐらい遅れで到着した。

ターミナル間はバスで移動し、混雑なくイミグレーションを通過し、最短の経路で移動できたので、往路と違って搭乗が始まる時間までにゲートに到着することができた。

そして定刻出発予定の羽田空港行に搭乗。ただ中々出発しないのでおかしいなと思っていたら、積載する貨物を運ぶ車が故障したため、修理を行ってからの出発するとのアナウンスがあり、また羽田空港でのトランジットを急がなければならないと思いながら、約1時間遅れで出発した。

シャルルドゴール空港から羽田空港へは12時間30分ほど。その機内でタイやスペイン、オーストラリアなどの国々との植物貿易について思い返していた。

生きているものを輸出入するとことは、常にリスクがつきまとう。そのリスク回避をするために、それぞれが工夫し取り組んでくれている。それはとても大切であり、会社を護る重要な活動である。数字的にみれば正しい経営と言えるであろう。ただそのような中でも、どうしてもリスクを伴うビジネスは、やってくる。その時にリスク覚悟でチャレンジするのが良いのか?どうかを迷うことになるが、私の考えは、リスクを気にし過ぎた守りに入ったビジネスは、新たなものを受け入れることができずに、他との差別化も出来なくなり、魅力のないビジネスになってしまうのではないかと思っている。誰もできないことにチャレンジした先にこそ、新しいステージに上がれるチャンスが待っていると思うので、引き続きブレーキを踏んでもらいながら、私がアクセルを踏んだ時には、温かく熱い声援を送っていただける仲間とともに、突き進んでいきたいとあらためて感じた。

さ~あと6時間で羽田空港か~~。無事に乗り継げ、一旦自宅に帰れることを祈りつつ、欧州紀行ブログを終えさせていただきます

今回のブログはいつものような植物紹介ではなく、ほぼ又右衛門珍道中みたいになり、植物情報を期待していただいた方には申し訳ないです。また今春か今秋にはスペイン訪問予定のため、またその時にでもご案内差し上げます。ではまたグラシアス!!!

活動初日といっても2日間しかない1日目はエルチェのパートナーのところへ向かう。

昨日は遅く仮眠ぐらいで起きて、朝早い出発のため、食事はとれずに人気のない薄暗いホテルを静かにチャックアウトした。

途中でサービスエリアにて、朝ごはんにコーヒーとパイをいただき、目を覚ましてからエルチェの街をめざした。

ほぼ待ち合わせの時間にナーセリーに到着。そこには私が来るということで休みの土曜日にも関わらず出勤してくれたパートナーの笑顔があり、とても温かく出迎えていただけた。

ここのナーセリーの訪問は、今春に出荷していただく植物の状態チェックと、日本の植物検疫について再確認とディスカッションさせていただくためである。

まずはテーブルで今春の出荷スケジュールなどを行った後に、植物検疫についての意見交換を行った。私からは植物防疫所の方々からご指導いただいたことに経験値を加え、しっかり伝えさせていただいた。ただスペイン側のしっかりした考え方もあるので簡単にハイわかりましたという訳にはいかないが、スペイン側の主張をしっかり聞かせていただき、その上で再度日本側の考えをお伝えすることで、しっかりご理解していただけ、友好的にとても良いミーティングとなった。

その後は、預けていた植物のチェックをさせていただいた。チェックの途中ではまだ日本には来ていないタイプの植物もあり興味深いものがあったが、今回は仕入れが目的ではないため見学程度にさせていただいた。ただその見学中に日本が欲する品目を伝えたところ、通常とは違う取り組みとして検討していただけるとのことであった。ただそれにはリスクが伴うため新しい契約が必要とのことであった。

最近いろいろありリスクについては少々敏感なところもあるが、お取引先様の強い要望やスタッフの希望もあるので、可能であればチャレンジをして欲しいと伝えてきた。この続きは、今春に予定されている訪問の時にでも、すり合わせができればと思っている。楽しみである。

そうこうしているうちに時間となったので、再訪を約束して次のナーセリーに向かった。

ここはアポ入れしていないため土曜日のため休みであったが奇跡的に別の担当者が車を取りに来られたのと遭遇し、試験中の植物などの経過を確認させていただくことができた。

続いて次のパートナーのところも見学し、大幅にランチタイムを過ぎたので移動し、ミーティングを兼ねた朝昼晩兼用ともいえる食事をとることにした。そのレストランの近くにはオレンジの街路樹があり、周囲に転がっているオレンジがとても愛らしく感じた。個人的にはスペインでとても気に入っている光景である。

さっと食事をした後、移動し数百キロ離れたホテルまで移動。無事にホテルについた時には、辺りは暗くなっていた。

チェックイン後、とりあえず荷物を各自部屋において夕食となるが、今日は複数の訪問でMAKIKOさんは運転までしていたためかなり疲れているはずなので、近くのスーパーに買い出しに行くことにした。ただ私は最近胃が小さくなったのか全くお腹に入りそうにないため、花コーナーのチェックをして、夜食にとヨーグルトだけを買ってから部屋に戻り、今日の訪問したときの簡単な記録と日本からのメールなどの返信を行ってから、ベッドに倒れ込むことにした。

タイから帰国した2日間。5月のイベントに向けてバタバタで自身のコンディションを整えることも不十分なまま、30日よりスペインへと向かった。

今回のスペインは、毎年行っているオリーブなどの仕入れとは違う目的で、大事なミーティングをするための、急遽決まった訪問である。そのため今までにはなかった現地活動2日間だけの渡欧となった。

朝一番の飛行機で伊丹空港を出発。定刻に羽田空港に到着。ただトランジットの時間があまりないため急いで、連絡バスで国内線から国際線へと向かう。途中でJALのカウンターに立ち寄った後に、順調に出国ゲートを通過。搭乗まで少しでも時間があれば無料ラウンジでコーヒーとでもと思い、何時かな?と確認しようと携帯電話を見ようとしたら、携帯がない・・・

まさか落しはしないだろうとカバンをひっくり返すように見たがやはりない。冷汗が出る。慌てて出国ゲートの検査官に伝えるも、無表情で「インフォメーションに・・」とだけ告げられる。

目の前にあるインフォメーションに駆け込み、電話が見つからないということを伝えると、どこで失くしたか記憶はないですか?と聞かれ、連絡バスの車内か、JALのカウンター、もしくは手荷物検査場と3か所を告げる。後は携帯の特徴などを伝え、可能性の高い場所を伝え、順番に探してもらった。

その間約10分。何度も自身の記憶をたどりながら、もし見つからなかったときの対応を考えるが、何とも思いつかない。そしてインフォメーションの方から、3か所全て確認しましたが残念ながら全ての場所から携帯電話は見つからないとの返事。目の前が真っ白になり、汗が流れ落ちる。

携帯がなければ現地での活動どころかパートナーと待ち合わせすら困難のため、せめてこの事態を自分の会社に連絡しなければと思い電話をしたかったが、当たり前だが携帯がないので電話ができない。インフォメーションの方に、外線をかけれる場所を聞いたところ公衆電話が少し離れたところにあるとのこと。ただ海外のため日本円がないのでどうやってかけれるかと聞くと、テレフォンカードが使えますと・・・・・残念ながらテレフォンカードは数10年前から持っていないのでかけれない。搭乗まで10分をきってしまい、かなり焦る私の姿を見て、再度3か所へ連絡をしてくれた。本当にありがたいことである。そして搭乗時間になり、インフォメーションの方にお礼を告げて、万が一後で見つかった際の引き渡し方法などについてをJALラウンジに相談にいこうと思い、ラウンジに駆け込み名前を告げる私の姿をみて、KANAOKAさんですね。これを探してますか?とタブレットで私の携帯を写メったものを見せてくれた。その瞬間全身に温かい血が流れたような気がした。

この携帯はJALのカウンターで忘れられていて、現在搭乗ゲートまで届けてありますとのこと。カウンターには何度も連絡をしたのにと思うこともあったが、それよりも感謝の方の気持ちが数倍であり、お礼を告げてから退室。そしてインフォメーションに見つかったことと、一生懸命探していただいた感謝を告げて、駆け足で搭乗ゲートへと向かい、ギリギリ搭乗時間に間に合うことができた。おっちょこちょいの私によって多くの皆さんの時間を奪ってしまったことをこの場でも謝罪したいと思います。ごめんなさい。

スペインに向かう経由地ロンドン ヒースロー空港へと向かう。まずは座席につき、全身汗だくになったため、タオルとウエットティッシュで体をふいて、大きく深呼吸を行った。

羽田からヒースローのへは約14時間30分のフライトである。半日以上である。ただその間はたまりにたまったブログの原稿書きや、チャットで会社とのやり取り、他のプロジェクトの準備などのデスクワークを少しでも前に進めるため、機内食もかき込むように簡単に済ませ、ひたすらPCと向かい合う。そして何度かトイレへと行き、あっという間と言えば語弊はあるが、気がつけば北極圏を通り過ぎ、ヒースロー空港到着の1時間前となった。

無事に定刻に到着しCAさんに見送られながら降機。トランジットタイムは1時間なので遅れないように小走りで移動。検査場、入国など手続きは、又右衛門英語でパスでき、ほんの少しだけ時間を余して出発ゲートに到着した。

バレンシア行の機内ではボトルウォーターとクッキーをいただけたので空腹をしのげ、ストレスは少なくバレンシア空港に到着。そこには現地にて活動をいただいているMIKIKOさんが迎えに来てくれていた。

車内で打ち合わせを行いながら空港から約1時間、明日の目的地まで1時間半ほどのガンディアのホテルに到着。明日の迎えに来ていただく時間をすり合わせて私はチェックインして部屋に入ることにした。ちょうど自宅を出て24時間ぐらいであった。

ホテルの外は暴風の様なきつい風が吹き荒れて、箱などが飛んでいる。おまけに雨も・・・。レインマン 又右衛門はスペインでも健在である。さらに隣の部屋の方が騒がしく中々寝付けなさそうだが、さすがに24時間以上は寝ていないので、きっと眠れるであろう。さ~短い滞在。トラブルなく効率よく周ることを願っている。

活動最終日は、又右衛門ファームで栽培中の植物のチェックを行った。

鉢上げし、しっかりこれでもかというほど根を洗い、土を落として新しいココピートに植え替えた植物も順調に育っており、ここから施肥を行い、管理していく。そして出発前にはココピートを新品に入れ替えることも指示。

そして全体の状況やロスのあるなし。その他に入荷した植物のチェックを行った後に、出荷場は慌ただしくしていた。

恐らく中東向けと思われる大樹が積み込まれていた。中々のサイズである。その光景を横目に眺めながら再訪を約束し、帰路に着くことにした。車で約3時間。バンコク市内に到着。現地パートナーと次のスケジュール確認をし、最後に食事をしながら大きなプロジェクトについて意見交換をしているうちに、しっかり夜も更けて帰国の時間となった。

今回はタイ訪問期間こそ長かったが、急遽のスケジュール変更もあり、移動時間も長く、今まで以上にタイトなスケジュールで、楽しみにしていた足つぼマッサージも行けないぐらい過酷な訪問であったがとても意義深い訪問となった。次回はもう少し余裕をもって途中1日ぐらいオフ時間をつくれればと思ってる。

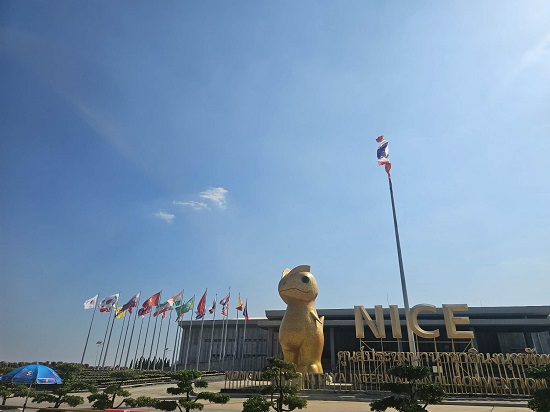

ここタイでは2027年横浜で開催予定のGREEN×EXPOを挟むかのように今年2026年11月にはウドンダーニーで農業中心のEXPO、2029年にコラートで園芸のEXPOが開催予定である。深く関わらせていただいている国々での大きなイベントにおいて、今まで開発してきた新しい資材や技術、世界に拡がるパートナーの植物や製品、技術がきっとお役に立てるときであると考えている。

そして何より日本の花き園芸の素晴らしさを伝えることができるイベントに向けて、ここしばらくはめげそうで、くじけそうになり、ご迷惑をかけることもあったが、今後その補いをするためにも、俯かず前を向いて時が動くことをまって進んでいきたいと思っている。

風林火山の如く・・・・・

今回のタイ訪問中には書く体力がないため帰国後のアップとなりました。またここでは書けないことも多くあったため、穴埋めに前号までと重複したように感じる内容でのアップになったことをお詫びします。

これに懲りず、今後もブログを覗いてくださいませ。よろしくお願いします。

今回のアップは、前々回にもアップさせていただいたトピアリーなどチェックのための訪問である。

バンコクから北へ車で片道約5時間の結構過酷な訪問になる。日帰りをすれば往復だけで1日が終わるため、今回は一泊の予定である。

朝一ホテルをチェックアウトし、ホテルの玄関先で朝ごはん。大好物の焼きバナナである。これで30バーツ。ホテルの朝食は3~500バーツ以上なのでとてもコスパが良い。まるで学生旅行の様かもだが、又右衛門にはこれが性に合っている。

途中、お昼にいつものカオトム(おかゆ)とココナッツミルクで焼いたお菓子でチャージし、昼過ぎに現地に到着し、植物のチェックを行った。

栽培中の全長約12mのドラゴンとボリューアップされた6mのドラゴンをチェックした。

これはネコ。見てわかるか(;^_^A ただ見ようによっては犬とも言えるし、キツネと言われたら、そのようにも見えるような気もする。

ただタイのネコちゃんたちは、結構スレンダーなためこのようになっていると感じた。なので日本向けであれば、もう少しふっくらさせたほうが良いかと話させていただいた。

この他にもブライダルに使えそうな白い植物などの提案とオーダーを行った。

その中からは日本向けに輸出するものも出てくるかもしれないので、その時は是非ご覧いただければと思う。そして最後に何度も何度も土の洗浄を実演、指導して、日本に送る場合の植物検疫をしっかり伝えた。彼らは日本や日本以上に厳しい国(あるのかな?)への出荷もしていると自信ありげであったが、それでも何度も繰り返し伝えて、再度チェックに来ることを告げて、今回の訪問を終えることになった。

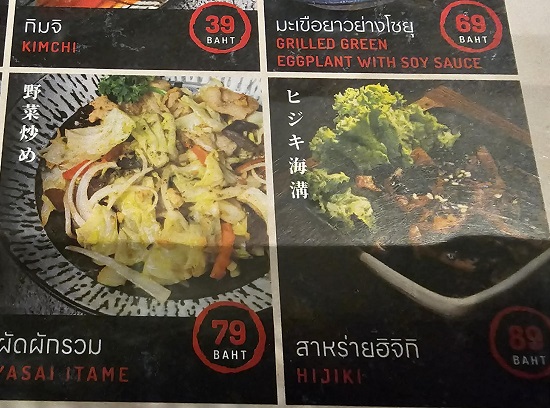

そしてその夜は近くのホテルで宿泊。ここ数日しっかりした食事をとれていないため、ホテル近くの和食店で、エネルギーチャージを行った。高級店で食べるような味ではないがメニューに癒された。それがこれ。

「鮭皮から揚げ照り焼き」・・・何だろう

単純に「なべ」って言われても・・・・

「ヒジキ海溝」って・・・。スタッフの方に聞いてみたかったが、かつ丼を注文しても2回忘れられたり、とんでもないタワーの大きなチューハイを持ってきたりしたので、これは聞いても無理だなとおもってあきらめることにした。ただスタッフの皆さんはとても真面目で親切な方々であったので、とても楽しく、疲れを癒す笑いをくれたので大満足である。これはリピしたいお店になりました。

その後ホテルに戻り、シャワーを浴びたが、残念ながらほぼ水で、震えながら汗を流して、夜のデスクワークはあきらめて布団に包まり、ネコのように眠った長い一日の訪問であった。

今回のアップは定期訪問先である植物園とジェラシックパークが融合したともいえる「ノンヌット トロピカル ガーデン」へと向かった

東京DLの約5倍と言われる広大な敷地に希少であり巨大な植物の数は、世界に類を見ないものである。まさにタイ王国いや世界の植物王というに等しいと言える。何回来ても頭が下がる思いである。

何故定期訪問かというと昨年度より私たちオリジナルの海洋性腐植抽出液である「マリネックス(高濃度フルボ酸)他日本の資材の試験を行っていただいており、その経過観察があるからである。

早速、普通の訪問者は入ることが許されない地区へと向かった。そこには今まで使用されてきた肥料を使っての栽培、マリネックス希釈液を使用したもの、新しいアースフィールMNを使用したものが並んでいた。

写真右が水と今まで使われてきた肥料での栽培、中央がマリネックスを添加したもの、左がMNを散布したものである。結果は一目瞭然でありマリネックスとMNが抜き出た結果を残すことができていた。

ラン担当者の方も大喜びであった。

他のラン類などにも自分たちの裁量?依頼した試験以外に使用したものは、病気にもなりにくく、展示し痛んで帰ってきたもののリカバリーが早いと絶賛していただけた。恐らくマリネックスによる「殺菌作用」「抗酸化作用」「細胞修復作用」そして何といってもキレート作用によって細胞膜を透過させることで細胞に栄養を届け、さらにデトックスを行いながら細胞修復がなされたからであろう。土を使わないラン栽培では土の良し悪しが関係しないために結果がわかりやすい。

続いて花苗の試験栽培も確認した。個人的には大きな差はないと感じたが、よく見ると遠目にはあまり変化はないがマリネックスを使用したものは軸が太くしっかりしていた。花苗担当の方はMNが一番良いとのことであった。花苗に関してはタイ特有の土が使われており、これが中々の難敵である。ただ改善方法は簡単にわかっているので、今後どのように進めていくかを相談していければと思う。

そして特別試験区域の訪問を終えたところで、植物管理のトップから、ありがたい言葉と、2026年のノンヌットTG オリジナルカレンダーをいただき、一般観覧区域へと移動することになった。

せっかくなので駆け足で壁面緑化や半屋内の植栽をチェック。

続いてスカイガーデンをチェックしてきた。

最後に、責任者に特別なお願いと、その代わりではないが、植物の修復に著しい結果を残したマリネックスの次なる価値ある使い方を伝えさせていただき、ハートが飛び交うような暖かい空気の中、見送られて今回の訪問は終わりとなった。次は3月の予定である。

今回のアップはアロカシアなどを求めて自生地へと向かったことをアップします

朝4時に起床。慌てて用意し空港へと向かった。今日は国内線で移動しての訪問である

バンコクを出発し、機内でパソコンに向かって集中しているうちに目的地に到着。レンタカーで移動し早速活動を開始した。

ヤシの間を通り抜け、現場へと向かう。

途中、牛と目があう。つぶらな瞳を見つめながら歩いていると、危うく大きな●ンコを踏みそうになった。ギリギリである。

その向こうにはアロカシアを確認できた。この位置からでは大きさはわかりにくいため近づく

近づいてみると中々大きなアロカシアである。通称エレファントイヤーである。おおよそ特大もしくは特々大クラスであろう。探せばさらに大きなサイズがあることは以前の視察で確認済みである。ただ大きければ良いというものでもないため、様々なサイズを確認をした。

中にはユニークな形の幹があるのも見つけることができた。他にもいっぱいあったがまた機会があれば報告したいと思う。他にも興味深いヤシやシダ類と見つけることができたので今後の提案に活かせればと想像を膨らますことができる訪問となった。

一昨日夜にタイ入りし、昨日はとても大事なプロジェクトの打診を受けて、特別な場所でリアル面談が行われた。急を要するものであるのは確かなプロジェクトである。

私は初めてお会いすることになった本プロジェクトで要職を務める方々と現地の心強いパートナーとともに第一回ミーティングに出席。バラエングループの取り組み実績と現地パートナーとの密接な協力体制を高く評価いただけ、お声掛けいただいたようである。とてもありがたいことである。どのような取り組みかについてはお話できないが、前向きに考えていきたいと思っている。

それを受けてイメージを膨らませるのと別の依頼を合わせて、市内のマーケットや商業施設をひたすら歩く。

艶やかな色彩に心が躍る。

イランイランの花を見ながら、「要らん。要らん。」と一人でつぶやく・・・・・

この言葉が頭に浮かぶのはかなりの過労状態であることが自分自身でもわかった(;^_^A

竹の緑を見つめることでPM2.5の影響であろうか真っ赤になった目を休めながら、日本の竹との違いを感じる。その違いを埋めることを深く考えると胃が「チクチク(竹・竹)」痛む。あ~ほぼ末期的症状である。

寒い日本から暑いタイへの移動で、いつもより体力の消耗が激しいのか少し疲れたので、施設内への視察へと切り替える。これだけ豊富な植物でありながら、施設によっては造花を使っているところもある。何となく残念である。

ベースキャンプであるホテル近くの商業施設では、中国を意識したであろう春節の装飾がされていた。

龍好きな又右衛門は活力取戻し、再び近くを探索するバンコク市内活動となった。